Negli ultimi cinque anni, 108 sollevamenti e 2,5 miliardi di danni evitati. Ora l’Autorità per la Laguna diventa operativa, con grandi nomi della scienza a tracciare la rotta di un’opera che deve evolvere

Sono passati 5 anni da quando il Mose entrò in funzione per la prima volta.

Era il 3 ottobre 2020.

Quel giorno, mentre il mare fuori dalle bocche di porto toccava i 132 centimetri, Venezia restò asciutta.

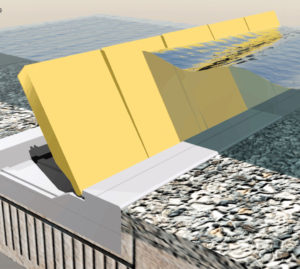

Da allora, le 78 paratoie gialle distribuite lungo i 30 chilometri delle tre bocche di porto si sono sollevate 108 volte, fermando l’acqua alta e cancellando le immagini di calli e campielli allagati.

Il dato più eloquente è economico: secondo l’Autorità per la Laguna, in questi cinque anni il Mose ha evitato 2 miliardi e mezzo di euro di danni.

Una cifra che da sola giustifica i 6 miliardi investiti nella costruzione e racconta la portata dell’opera.

Venezia è cambiata: l’acqua non invade più la città.

Ma il Mose non è un meccanismo immobile. È una macchina sperimentale, complessa, che richiede manutenzione, aggiornamento e soprattutto una visione di lungo periodo.

Costi e manutenzione: la macchina da oltre 100 milioni l’anno

Per funzionare, il Mose ha bisogno di risorse continue. Ad oggi lo Stato ha stanziato circa 63 milioni di euro l’anno fino al 2034, ma l’Autorità per la Laguna stima che ne servano almeno 100 milioni.

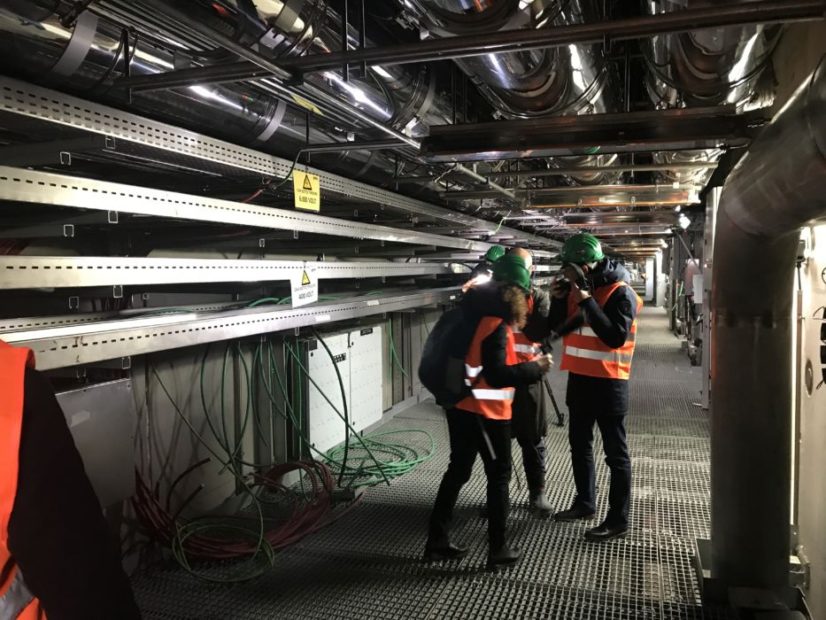

Solo la manutenzione di una paratoia costa circa 4,5 milioni di euro, con un ciclo complesso che dura 45 giorni e coinvolge tecnici in galleria, sommozzatori e trasporti via acqua fino a Porto Marghera.

Si tratta di operazioni così articolate da rendere impossibile il frazionamento degli appalti. Anche per questo l’Autorità sta costituendo una società “in house” che avrà la regia del ciclo manutentivo.

C’è però un dato positivo: le prime esperienze hanno mostrato che la manutenzione può essere programmata ogni 10 anni e non ogni 5 come previsto inizialmente. Un risparmio potenziale importante, ma che non cambia l’ordine di grandezza dei costi.

Il comitato scientifico: la rotta dell’“oltre Mose”

Per guidare il futuro, Roberto Rossetto, presidente dell’ente dal 1° luglio 2024, è affiancato dall’1 ottobre da due direttori: Valerio Volpe come direttore tecnico — con lunga esperienza al Provveditorato — e Pierpaolo Cautela come direttore amministrativo, con un curriculum internazionale e un passato nella Ragioneria Generale dello Stato. Volpe manterrà anche il ruolo di responsabile unico del procedimento per il Mose, mentre Cautela ha già partecipato in modo decisivo alla costruzione del bilancio.

Il primo bilancio dell’Autorità per la Laguna si attesta su circa 80 milioni: cifra che servirà da partenza, ma che dovrà essere aggiornata in funzione dei capitoli Mose ancora sotto la gestione del Provveditorato.

Con quel documento si punta all’approvazione entro novembre, insieme al decreto che renderà pienamente operativa l’Autorità e al trasferimento dei primi 25 dipendenti — su 51 previsti — dal Provveditorato alle Opere pubbliche.

Ma a far parte della squadra che porterà a quello che Roberto Rossetto chiama l’”oltre Mose” è anche un comitato scientifico di altissimo profilo. Coordinatore è Andrea Rinaldo, docente di costruzioni idrauliche a Padova e direttore del Laboratorio di Ecohidrologia alla Politecnica Federale di Losanna, vincitore del Stockholm Water Prize 2023, considerato il “Nobel dell’acqua”. Con lui siedono il climatologo Carlo Barbante, noto per i suoi studi su clima, ghiacci e cambiamenti ambientali, l’idrologo Andrea D’Alpaos, una delle voci più ascoltate nel campo dell’idrologia e dell’assetto geomorfologico dei sistemi acquatici, l’architetto Antonio Foscari Widmann Rezzonico, che porta con sé sensibilità architettonica e urbana, necessarie in un contesto come la laguna dove ingegneria e paesaggio si intrecciano e la biologa marina Maria Berica Rasotto, che introduce il punto di vista della biodiversità acquatica, cruciale per pensare interventi che non danneggino gli equilibri ecologici.

Sono figure che coprono competenze complementari, la cui missione è affrontare non solo la gestione dell’opera, ma la definizione di una strategia ecologica per la laguna.

Il messaggio è chiaro: il Mose deve diventare non solo barriera di difesa, ma laboratorio internazionale di ricerca e innovazione, capace di integrare nuove tecnologie e adattarsi ai cambiamenti climatici.

Le sfide che restano

Non tutto è risolto. Il ciclo manutentivo delle paratoie — ciascuna da 350 tonnellate — è complesso: trasporti via acqua tra Porto Marghera e le bocche, sganci, lavoro in galleria, interventi subacquei. Ogni ciclo dura 45 giorni, con costi che includono progettazione e movimentazione.

Rossetto sottolinea che gli appalti frazionati non sono sostenibili: serve una visione unitaria, una gestione forte in “house”, se l’Autorità sarà finalmente operativa

Sul fronte portuale, il confronto resta aperto, ma con un paletto fermo: la soglia di sollevamento fissata a 110 centimetri per legge non potrà essere alzata a 120, come richiesto da parte della comunità portuale.

Andare oltre significherebbe compromettere l’equilibrio del sistema lagunare, già delicato di fronte all’innalzamento del livello del mare.

L’orizzonte climatico, infine, incombe: con l’innalzamento del mare, il numero di giornate in cui le paratoie dovranno restare chiuse potrebbe crescere. Ma non oltre la soglia critica di 50 all’anno.

Superare quella soglia vorrebbe dire trasformare la laguna in un bacino quasi isolato, con conseguenze gravi sulla sua ecologia. Il Mose, come ha ricordato Rossetto, ha regalato tempo a Venezia. Ma è un tempo che va usato per studiare da subito nuove strategie di adattamento.

L’orizzonte che viene

L’Autorità per la Laguna sarà pienamente operativa entro novembre, con l’approvazione del bilancio da circa 80 milioni e l’arrivo dei primi 25 dipendenti.

Le nuove nomine e la nascita del comitato scientifico segnalano una direzione precisa: il Mose non deve essere amministrato come un reperto ingegneristico, ma fatto crescere, trasformato in un motore di innovazione.

Dopo lo scandalo delle tangenti e le polemiche infinite, dopo l’acqua granda del 2019 che costrinse a completare in fretta il sistema, oggi il Mose appare come un’opera di straordinaria ingegneria che funziona.

Ma la partita vera si gioca sul futuro: trasformare una barriera difensiva in un laboratorio vivente, capace di garantire la sopravvivenza di Venezia in un mondo di mari che si alzano.