Una nuova ricerca di Venice Sustainability Foundation ripercorre le trasformazioni della città per rispondere alle sfide degli ultimi due secoli

“La storia di Venezia negli ultimi due secoli dimostra la volontà di non rassegnarsi all’ineluttabile”.

Le parole di Carlo Urbani, ricercatore dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti sintetizzano perché, contrariamente all’idea comune che vorrebbe la città lagunare al centro di un continuo declino, il capoluogo veneto continui a rappresentare, anche nella contemporaneità, un modello per lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana e sostenibilità economica, sociale e ambientale, in un approccio che intreccia innovazione e resilienza.

“Venezia è una città viva e proprio per questo in continua evoluzione, mai eguale a se stessa e non certo intoccabile, come dimostra la sua storia nel succedersi dei secoli. Ogni epoca ha prodotto dei mutamenti”, aggiunge Pierpaolo Campostrini, direttore del Consorzio per il coordinamento delle attività di ricerca sul sistema lagunare di Venezia (Corila).

Due secoli di Venezia resiliente

È questa l’immagine che intende trasmettere la nuova ricerca, intitolata proprio “Storia della resilienza a Venezia. Sfide e trasformazioni economiche, sociali e urbanistiche degli ultimi due secoli”, curata da Campostrini e Urbani insieme a Silvia Olivia e Damiano De Marchi, ricercatori della Venice Sustainability Foundation (Vsf), che ha pubblicato lo studio.

“La Venezia contemporanea – sottolinea Oliva – è frutto di una storia da cui emergono successi e limiti, scelte ponderate, contraddizioni ed errori, da cui apprendere per focalizzare l’attenzione sugli elementi con cui costruire il futuro”.

Sono stati questi i temi approfonditi in occasione della presentazione del documento all’Arsenale di Venezia, all’interno dell’evento conclusivo della mostra “Intelligent Venice”, progetto speciale di Vsf allestito all’interno della Biennale Architettura 2025, visitata da oltre 100 mila persone e che ha coinvolto 2.200 studenti e 800 docenti nei laboratori didattici specifici.

Una resilienza che la ricerca ha evidenziato all’interno di ambiti estremamente diversi tra loro: dagli interventi fisici in laguna a infrastrutture e trasporti, da istruzione e sanità ad attività economiche e dell’industria (da Porto Marghera fino ad oggi), da piani regolatori e legge speciale a salvaguardia e Mose, fino alla questione strategica per il futuro della città legata all’evoluzione del fenomeno turistico.

L’insegnamento della storia

Per provare a delineare uno scenario di sostenibilità urbana integrata per Venezia e il suo territorio, gli 8 capitoli del lavoro si sono concentrati sugli elementi storici che costituiscono l’essenza stessa della sua resilienza, a partire dalla dinamicità, che caratterizza tutti gli ambiti della vita cittadina, e dal legame imprescindibile tra il destino della città e dei suoi abitanti e quello della sua laguna, che richiede la salvaguardia del patrimonio fisico.

Del resto, sottolinea Urbani, va sfatato il mito che già la Serenissima non sia intervenuta nell’ambiente naturale.

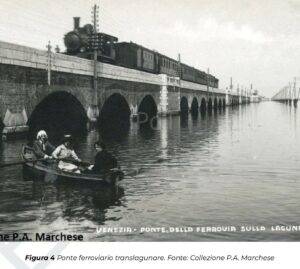

Lo ha fatto, però, riuscendo a dare una connotazione conservativa, e non manomissiva, alle trasformazioni urbane. In tale prospettiva, le dighe mobili del Mose sono solo uno dei più recenti tasselli di una serie di interventi che comprendono la costruzione dei Murazzi a protezione dal mare effettuata dalla Repubblica di Venezia, la realizzazione dei moli foranei iniziata dal Regno d’Austria e completata dal Regno d’Italia, ma anche la costruzione del ponte ferroviario translagunare nel 1846, affiancato, meno di un secolo fa, da quello automobilistico, superando l’isolamento insulare del centro storico. Dove, anche qui superando la contraria idea comunemente diffusa, già nel primo ‘900 sono state costruite nuove case e nuove quartieri: a Venezia, e non solo in terraferma, si è sempre continuato e si continua ancora a costruire, nell’ambito di un adattamento progressivo alle necessità espresse dalla società. Perché, aggiunge Campostrini, “cambiamento non vuol dire necessariamente stravolgimento”.

Le sfide future: dalla nuova Porto Marghera al turismo

Nel guardare al futuro di Venezia, sottolinea Oliva, un elemento da tenere in conto è quello della dimensione territoriale: una “Venezia funzionale, che comprende anche altri 15 comuni ed è definita dai flussi quotidiani di pendolarismo ed è composta da almeno un milione di utenti, tra i residenti e chi a Venezia studia o lavora”. Nel progetto della Fondazione Vsf è dunque incluso anche un “Osservatorio sulla sostenibilità” e, in prospettiva, si punta a redigere un documento di scenario strategico. Intanto, la resilienza di Venezia è confermata dall’impegno, pubblico e privato, nell’investire in ricerca, innovazione e produzione di energia sostenibile all’interno di una trasformazione di Porto Marghera che passa attraverso decarbonizzazione e bonifiche. Infine, non può non tenere in conto della trasformazione del turismo, tra immagine della città forte di un brand identitario come il Leone marciano ma al tempo stesso amplificata a dismisura, necessità di coesistenza tra visita e forma e spazio urbani, fino all’idea di una città che sta per morire che De Marchi definisce “una leva di marketing irresistibile per la domanda turistica mondiale dell’urgenza di visitarla, almeno per l’ultima volta”.

In tutto questo, Venezia rappresenta ancor oggi un laboratorio permanente del rapporto tra luoghi e turismo, andando al di là della banalizzazione che ne fa il paradigma dell’overtourism, ma al contrario capace di introdurre elementi correttivi, dinamici e funzionali per esempio in materia di locazioni turistiche e gestione smart, anche attraverso l’e-tourism, per dare le necessarie risposte diversificate alle esigenze della città storica, ma al contempo anche dell’entroterra.

Alberto Minazzi