“Mani-Fattura” svela l’anima artigianale e sperimentale dell’artista italo-argentino: oltre 70 opere in argilla raccontano il percorso che precede lo Spazialismo

Gli artisti, i grandi artisti, permangono nella storia come una continua scoperta.

Scritti che continuano a essere letti, sculture sotto continua disamina, dipinti osservati centimetro dopo centimetro.

Serve dedizione per tutto questo, il tempo per poter studiare, e lo spazio in cui farlo: luoghi dedicati, lo spazio anche in termini temporali. Fare spazio: un’accezione che ben si sposa con la filosofia e le opere di Lucio Fontana, l’artista italo-argentino celebre all’interno del movimento dello Spazialismo, e che viene riscoperta dal museo Guggenheim di Venezia in una vesta meno usuale, e per questo interessante, nel rapporto tra Fontana e la ceramica.

Un debutto a Venezia

Mani-Fattura: le ceramiche di Lucio Fontana è la prima mostra mai realizzata interamente dedicata alle sue opere in ceramica. L’inaugurazione è prevista per sabato 11 ottobre, e rimarrà aperta fino al prossimo 2 marzo 2026.

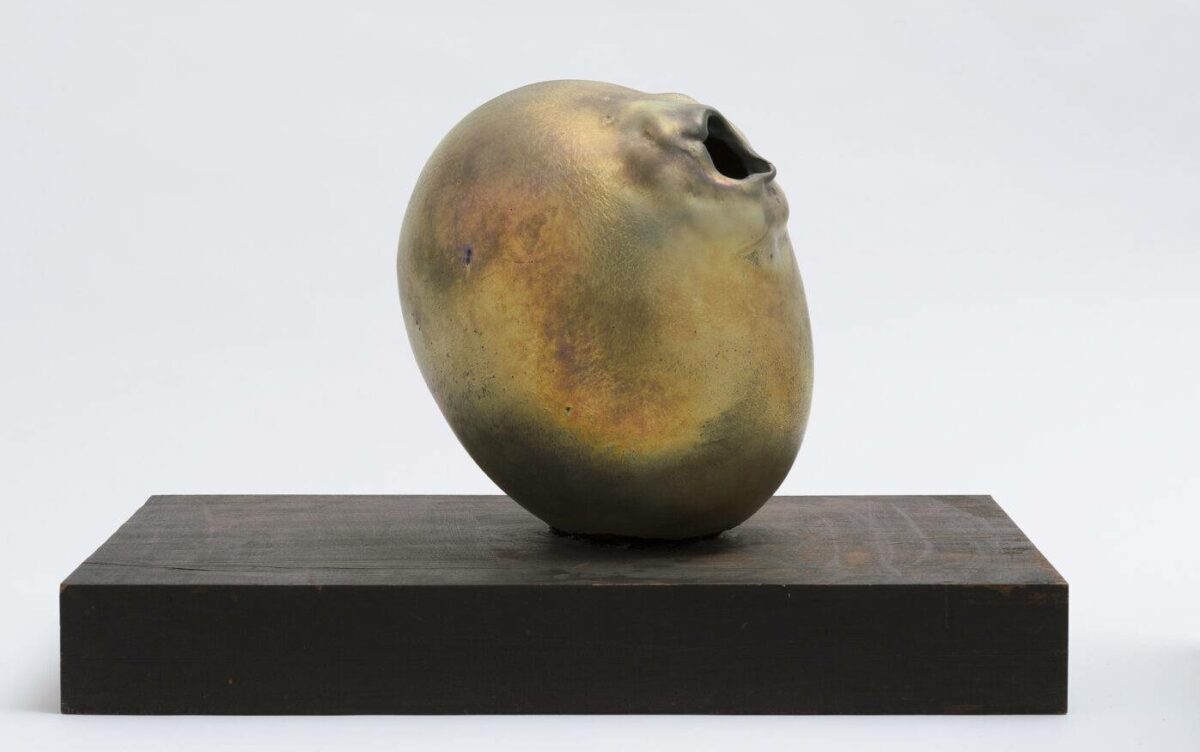

Le opere in ceramica di Lucio Fontana sono spesso offuscate dal lato concettuale dell’artista, dai tagli sulle tele per le quali divenne famoso; ma non per questo sono meno essenziali.

Fontana, figlio dello scultore italiano Luigi Fontana, ereditò la professione paterna e studiò l’arte in primis nella forma scultorea, all’Accademia di Brera di Milano e nella guida di Adolfo Wildt.

La Collezione Peggy Guggenheim presenta questa prima monografica pensata per approfondire la produzione ceramica di Lucio Fontana, curata dalla storica dell’arte Sharon Hecker.

L’argilla come origine

“A lungo associata all’artigianato più che all’arte, oggi la ceramica di Fontana sta ricevendo una nuova attenzione grazie al rinnovato interesse per questo materiale nell’arte contemporanea”, dichiara la dott.ssa Hacker.

Il Fontana legato all’argilla e al lavoro manuale sta all’anticamera di quel che poi lo rese famoso al mondo come concettualista dell’arte spaziale, nel periodo in cui divise la sua vita tra Argentina e Italia, tra il lavoro con il padre e la formazione milanese (e di nuovo, ritorno nel continente americano a causa della Seconda guerra mondiale).

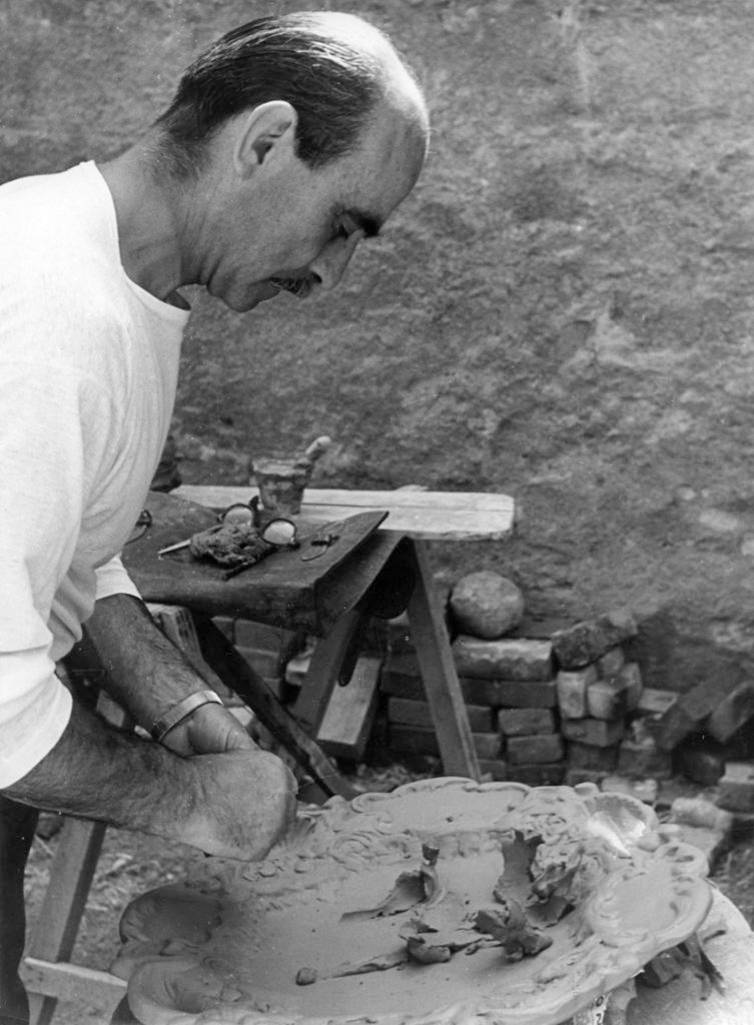

Photo: Daniele De Lonti

Le 70 ceramiche che raccontano Fontana

La mostra espone circa settanta opere storiche, alcune delle quali inedite agli occhi del pubblico, provenienti da collezioni pubbliche e private.

Le opere in argilla e ceramica mostrano materialmente le fasi esplorative del Fontana scultore, distinguendosi per la varietà delle forme – oggetti quotidiani, donne, animali marini, arlecchini, guerrieri, fregi ceramici, fino alle sculture astratte – e della produzione, che comprese non solo opere originali, ma anche oggetti creati in serie (in un confine tra le due tipologie talvolta sfumato).

La seconda anima di Fontana

Mani-Fattura: le ceramiche di Lucio Fontana mostra “l’altra metà” e la “seconda anima” dell’artista italo-argentino, così come definì un critico dell’epoca il lavoro con l’argilla di Fontana.

L’esposizione rende tangibile – sia tramite le collezioni, sia con il materiale fotografico che lo raffigura nel mentre dell’atto artigianale – il lato più informale, profondo e collaborativo dell’artista, radicato nella materiale morbida e plastica, quasi a fondamento delle relazioni durature che ne hanno contraddistinto la vita, come quella con il ceramista e poeta Tullio d’Albisola o con la manifattura ceramica Mazzotti di Albisola.

Di nuovo, la curatrice Sharon Hecker afferma: “L’argilla emerge come un contenitore di sperimentazione vitale, di molteplicità e fertilità”.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo illustrato, edito da Marsilio Arte, che include nuovi saggi critici della curatrice e di Raffaele Bedarida, Luca Bochicchio, Elena Dellapiana, Aja Martin, Paolo Scrivano, Yasuko Tsuchikane, tutti dedicati alla pratica ceramica di Fontana e ai suoi contesti storici, sociali e culturali. Completa l’esposizione un articolato programma di attività collaterali gratuite, volte ad approfondire e interpretare il linguaggio visivo dell’artista, realizzate grazie alla Fondazione Araldi Guinetti, Vaduz.

Damiano Martin