Uno studio internazionale dell’Università di Princeton riscrive la storia della “culex pipiens”, sempre più un’insidia per la salute nelle città moderne

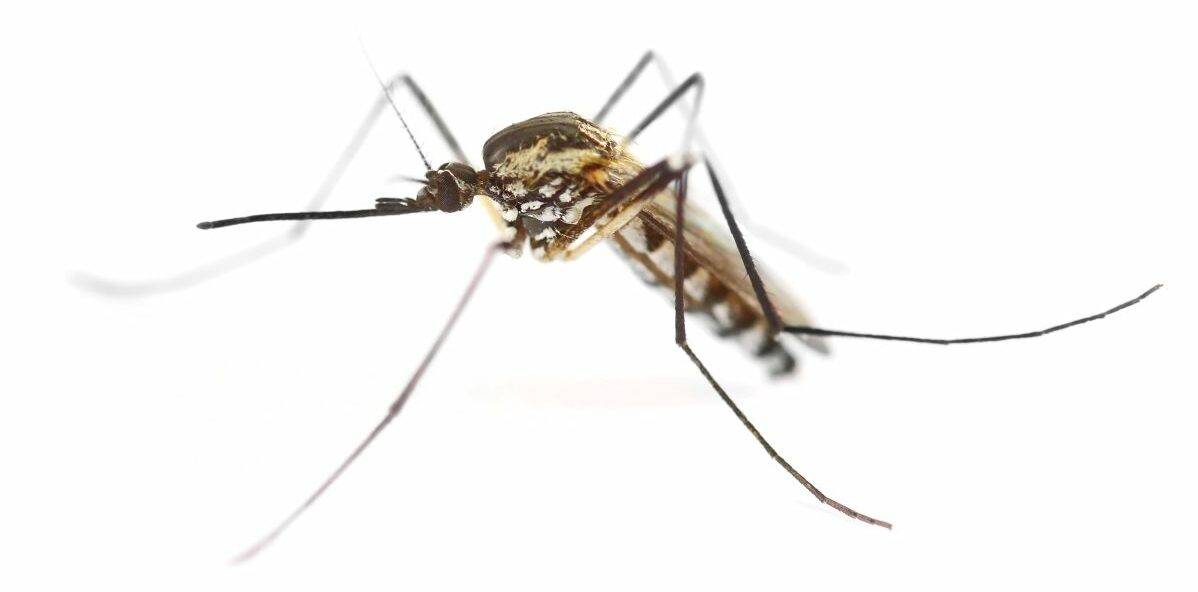

Fino al 1990, quando fu avvistato a Genova il primo esemplare di “Aedes albopticus”, la zanzara più conosciuta come “tigre” che ci aggredisce anche di giorno, a tormentare con le sue punture gli italiani era in pratica solo la “Culex pipiens”, non a caso chiamata proprio “zanzara comune”. E, della famiglia “Culex”, la zanzara che si fa viva soprattutto nelle ore serali e notturne e predilige l’uomo è la forma “molestus”, che per decenni i biologi evoluzionisti hanno ritenuto fosse un’evoluzione recente presentatasi appena un paio di secoli fa. Un frutto dell’evoluzione della forma “pipiens”, che preferisce pungere gli uccelli, che, secondo quelle teorie, si sarebbe verificata in sotterranei e cantine dell’Europa del Nord, al punto di valerle il nome anche di “zanzara della metropolitana di Londra” e la citazione come esempio della capacità di una specie di adattarsi rapidamente a nuovi ambienti, anche complessi, e all’urbanizzazione.

Un passo indietro, dalla Londra dell’800 all’antico Egitto

In realtà, dice ora un nuovo studio internazionale coordinato da ricercatori dell’Università di Princeton negli Stati Uniti, con il contributo tra gli altri anche di studiosi de La Sapienza di Roma, e appena pubblicato sulla rivista Science, le cose non sarebbero andate così. La nuova teoria indica che, per l’origine della “molestus”, si deve risalire molto più indietro nel tempo: addirittura all’antico Egitto. A sostegno della tesi, gli scienziati riportano i risultati dell’analisi del sequenziamento dell’intero genoma di 357 campioni moderni e 22 storici di Culex pipiens provenienti da tutta Europa, dal Nord Africa e dall’Asia occidentale.

I dati dimostrano infatti che questa specie si è evoluta e adattata all’uomo tra 1.000 e 10 mila anni fa in una società agricola antica del Mediterraneo o del Medio Oriente, molto probabilmente nell’Antico Egitto, dove ha sviluppato l’adattamento ad ambienti antropizzati che, in tempi più recenti, ha quindi consentito la colonizzazione di ambienti sotterranei nell’Europa Centro-settentrionale. Pur sfatando la teoria della metro della capitale inglese, i ricercatori hanno comunque notato anche che le differenze tra le popolazioni urbane suggeriscono un adattamento continuo della zanzara.

Le conseguenze della scoperta sulla salute pubblica

“I nostri risultati – scrivono i ricercatori nell’abstract dello studio – evidenziano il ruolo della prima società umana nell’adescare i taxa per l’evoluzione urbana contemporanea. Forniscono anche informazioni su se e come il molestus contribuisce alla trasmissione del virus del Nilo occidentale nelle città moderne”. “Oltre a rivedere uno dei “casi da manuale” sull’evoluzione e l’adattamento urbano – conferma la coautrice Alessandra della Torre – la ricerca ha anche importanti implicazioni per la salute pubblica e fornisce nuove informazioni sulla variabilità genetica di questa zanzara che potranno essere utili per comprendere meglio il ruolo della specie nella trasmissione del virus West Nile dagli uccelli all’uomo”. Questa zanzara urbana ha infatti dimostrato nelle zone temperate di tutto il mondo la capacità di trasmettere gli agenti infettivi al genere umano. Un tema particolarmente delicato, soprattutto considerando che, nel 2025, l’Italia ha registrato un aumento significativo di casi di virus trasmessi all’uomo da zanzare. In particolare la Culex pipiens ha contagiato oltre 700 persone, di cui metà ha manifestato la malattia nella più preoccupante forma neuroinvasiva, sfociata in 69 casi in un esito infausto.

Alberto Minazzi