Nuove ricerche spostano indietro le lancette della storia: prima del boom degli anni ’50, il Made in Italy era già realtà. Una storia che riscrive le origini del marchio più famoso del mondo

Quando è nato il Made in Italy?

La data “ufficiale”, condivisa anche dallo stesso Ministero che ne porta il nome, ha fino ad oggi fissato il momento in cui si iniziò a parlare di questo concetto a fini commerciali al 1951.

Allora, lo stilista Giovanni Battista Giorgini, durante una bicchierata dopo la prima sfilata di alta moda a Firenze, parlò per la prima volta del marchio che riconosce la qualità dei nostri prodotti e lo lanciò a livello internazionale.

In realtà, sarebbe più corretto risalire agli anni ’30 del secolo scorso, quando il Made in Italy era già conosciuto negli Stati Uniti, in seguito all’introduzione della Tariff Act.

Ma nemmeno questa retrodatazione è sufficiente: come ha scoperto lo storico d’impresa mestrino Massimo Orlandini, il primo documento ufficiale in cui è riportata la dicitura è infatti addirittura del 1897.

L’occhialeria veneta e l’invenzione del Made in Italy

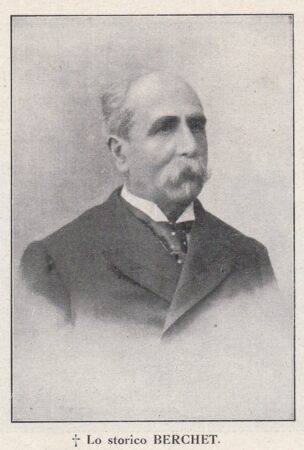

A colmare scientificamente quello che Orlandini definisce un “vuoto nella ricerca” è un documento stampato a Venezia alla fine dell’Ottocento e firmato dall’economista e storico Guglielmo Berchet.

L’economista, segretario dell’Istituto Reale di Scienze, Lettere e Arti di Venezia, tra le motivazioni per l’assegnazione di una delle medaglie d’oro destinate annualmente dall’Istituto alle aziende venete meritorie, fa i complimenti alla ditta di occhialeria “C.E. Ferrari e compagni” di Calalzo di Cadore, nell’Alto Bellunese.

“Berchet – spiega Orlandini – loda la “C.E.Ferrari e compagni” che, invece di spacciare i suoi prodotti destinati al mercato americano per tedeschi, francesi o inglesi, realtà di punta del settore in quel periodo anche per l’avanzamento dei macchinari tecnologici, si pregia della propria italianità, facendo riferimento, appunto, alla “marca Made in Italy”.

Una storia di successo da Modena, a Milano, a Calalzo

Insieme a Berchet, autore del testo giunto nelle mani dello storico d’impresa, il protagonista di questa storia si chiama Carlo Enrico Ferrari. Figlio di un famoso drammaturgo modenese, Ferrari conobbe a Milano, dove si era trasferito, due commercianti di materiale ottico e decise di rilevare insieme a loro, prima di restare da solo, l’occhialeria fondata a Calalzo, in località Molinà, dai fratelli Frescura nel 1878, a cui subentrò, prima dell’imprenditore emiliano, la famiglia Lozza.

“Ferrari – sottolinea Orlandini – apportò una vera e propria rivoluzione nell’occhialeria italiana, esportando i suoi prodotti a fine ‘800 in tutto il mondo e in particolare a New York. Oltre a copiare le tecnologie diffuse nei principali Paesi europei, introdusse nuove metodologie anche di marketing, visto che i suoi occhiali venivano venduti in piccole cassette di legno e spediti in tutto il mondo via ferrovia”. Un marchio che, nella sua evoluzione, nel 1934 portò alla nascita dell’ancora attiva Safilo.

Il Made in Italy… ancor prima del Made in Italy

Quelli della nascita del “Made in Italy”, rivive lo storico d’impresa, “erano anni effervescenti, tra pace, belle époque e le prime volte dell’Expo”. Un contesto in cui Ferrari sfruttò al meglio la capacità di muoversi nel mondo degli affari, unita alle proprie conoscenze relativamente ai primi accordi sul commercio internazionale.

“Nel 1883 a Parigi e nel 1891 a Madrid – ricorda Orlandini – furono firmati due trattati in materia di “made in” che segnarono in sostanza l’inizio della globalizzazione dopo l’epoca degli imperi e in un contesto in cui comandano Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Questo marchio d’origine, però, aveva una valenza più in senso negativo, ovvero per contrastare la falsificazione, che per aggiungere un plusvalore ai prodotti. E la ditta di occhialeria, in sostanza, oltre a cambiare la prospettiva anticipò anche la loro introduzione in Italia, visto che il recepimento, nel nostro Paese, avvenne molto tardi, con gli ultimi atti in merito arrivati solo nel 1967”.

Gli anni ’30 e il bollino fascista

Nella storia del Made in Italy, prima di arrivare al boom degli anni ’50 del Novecento, Orlandini ricorda nel contesto internazionale anche il fondamentale già citato passaggio statunitense degli anni ’30.

“La Tariff Act – illustra – introdusse, a pena del blocco in dogana della merce, l’obbligo per tutti gli Stati che volevano esportare in Usa di contrassegnare ogni singolo pezzo esportato nel Paese con un marchio che ne indicasse l’origine”.

Anche in questo caso, dunque, il “made in” aveva una finalità diversa. E anche durante il fascismo in Italia, aggiunge lo storico d’impresa, si introdusse una regolamentazione per le aziende che esportavano. Ovvero l’obbligo di passare al vaglio di un’apposita commissione per ottenere un apposito bollino romboidale, da considerarsi alla stregua di un brevetto o di una privativa. Quella del Ventennio non fu però certamente una novità, se si pensa al leone con cui già la Repubblica Serenissima, ai suoi tempi punta di diamante del commercio italiano nel mondo, marchiava i propri prodotti.

Il boom del Made in Italy e lo storytelling da riscrivere

Volendo, anzi, la decisione dell’antica Venezia assomiglia molto di più al senso che il Made in Italy, dopo l’anticipazione di fine Ottocento appena scoperta, ha assunto negli ultimi 75 anni.

“Citare l’epoca della Lambretta e degli stilisti – ammette Orlandini – è tutt’altro che errato. L’unica correzione che mi sento di indicare è di sostituire al termine “nascita” quello di “boom”. La mia scoperta suggerisce insomma una revisione anche dello storytelling del “Made in Italy”, aggiornando la comunicazione sull’orgoglio, non solo veneto, della tradizione ottocentesca delle prime eccellenze produttive nostrane”.

L’opuscolo, che sarà esposto alla biblioteca di via Senato a Milano dal 14 (quando sarà anche al centro di un incontro inserito nella Settimana della Cultura d’impresa) al 28 novembre, vuole essere insomma “un punto di partenza, da codificare, per accompagnare le nostre aziende in giro per il mondo, forti di 130 anni di qualità”.

Alberto Minazzi