La scoperta archeologica di un team della Sapienza rivela la presenza nella preistoria di grandi elefanti (mammut), sfruttati dagli ominidi di 400 mila anni fa per procurarsi cibo e materie prime

Circa 400 mila anni fa, era ben lungi dal verificarsi anche l’impresa di Annibale, che nel corso della seconda guerra punica del 218 a.C. riuscì a far scavalcare le Alpi, insieme al suo esercito, anche a 37 elefanti. E se, dopo la battaglia del fiume Trebbia, quasi tutti gli animali al seguito dei cartaginesi morirono a causa delle ferite, del freddo e delle malattie, la morte di molti dei loro lontani antenati fu dovuta a motivi molto più pratici.

Ovvero fornire carne e ossa da utilizzare per creare le suppellettili agli ominidi che nella notte dei tempi vivevano nella penisola italiana. Perché, come ha rivelato uno studio condotto da un team facente capo alla Sapienza Università di Roma e ora pubblicato sulla rivista “Plos One”, a quei tempi i grandi pachidermi (e non solo loro…) erano di casa anche da noi.

Alla scoperta delle interazioni Homo-elefante nella preistoria

Sono ancora rari, meno di una ventina a livello globale, i siti archeologici che documentano come i predecessori dell’uomo interagissero con i grandi mammiferi e, in particolare, sfruttassero le carcasse di elefante.

Tra questi siti, particolarmente ricca di reperti è l’area di Castel Lumbroso, nel settore nord-occidentale di Roma, dove sono stati scoperti anche altri siti importanti come Castel di Guido e La Polledrara di Cecanibbio.

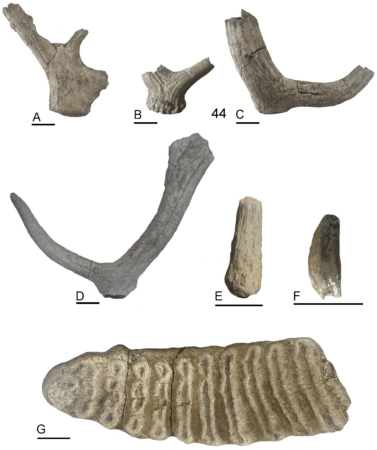

A Casal Lumbroso, tra il 2017 e il 2019, sono state effettuate alcune indagini sul campo dirette dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della capitale. E, dal 2023, è partita una nuova fase di studio interdisciplinare coordinata dalla Sapienza che, applicando un particolare approccio metodologico, ha permesso di effettuare un’importante scoperta paleontologica e archeologica. Dopo aver portato alla luce reperti risalenti al Pleistocene medio, il team è riuscito a ricostruire in dettaglio la catena di eventi che ha portato alla deposizione dei fossili, fornendo così tasselli fondamentali per una miglior comprensione delle interazioni Homo-elefante nel contesto europeo. Durante gli scavi, è stata infatti rinvenuta una carcassa incompleta di elefante antico, insieme a oggetti di pietra realizzati dall’uomo e strumenti ossei ricavati dallo stesso animale, appartenente alla specie Palaeoloxodon antiquus, che al giorno d’oggi non esiste più nel continente europeo.

La macelleria di elefanti a Roma

È stata così effettuata un’analisi tafonomica, concentrandosi cioè sui processi che trasformano i resti organici dopo la morte di un organismo vivente. E questo ha permesso di rivelare come l’animale non fosse stato soltanto fonte di cibo, a seguito della macellazione delle carni, ma, vista la presenza di diversi frammenti di osso intenzionalmente fratturati, alcuni dei quali anche con rimozione di scaglie e con tracce localizzate d’usura legate al loro utilizzo, anche di materia prima per la produzione di strumenti in osso da parte di un gruppo di cacciatori-raccoglitori attivi lungo il corso di un piccolo fiume.

Questi risultati sono andati così ad aggiungersi a quelli ottenuti attraverso le altre analisi condotte dal gruppo interdisciplinare comprendente archeologi, paleontologi, geologi e specialisti di diverse discipline. Studiando le caratteristiche geologiche e stratigrafiche del deposito ed effettuando analisi geochimiche sui sedimenti vulcanici è stato così possibile datare il sito a circa 400.000 anni fa. Dalle analisi isotopiche su un dente dell’elefante sono inoltre emerse indicazioni di un paleohabitat caratterizzato da ambienti boscosi e con condizioni climatiche caldo-umide adatte alla vita anche di altri animali. A conferma di ciò, insieme ai prevalenti resti dell’esemplare di elefante adulto sono stati rinvenuti anche altri reperti faunistici con elementi sporadici riferiti a rinoceronti, bovini, cervidi, daini, caprioli e lupi, testimoniando un ricco ecosistema oggi scomparso.

Alberto Minazzi