Uno studio di ricercatori americani ricostruisce il modo in cui ci sembra di vedere qualcosa che in realtà non c’è

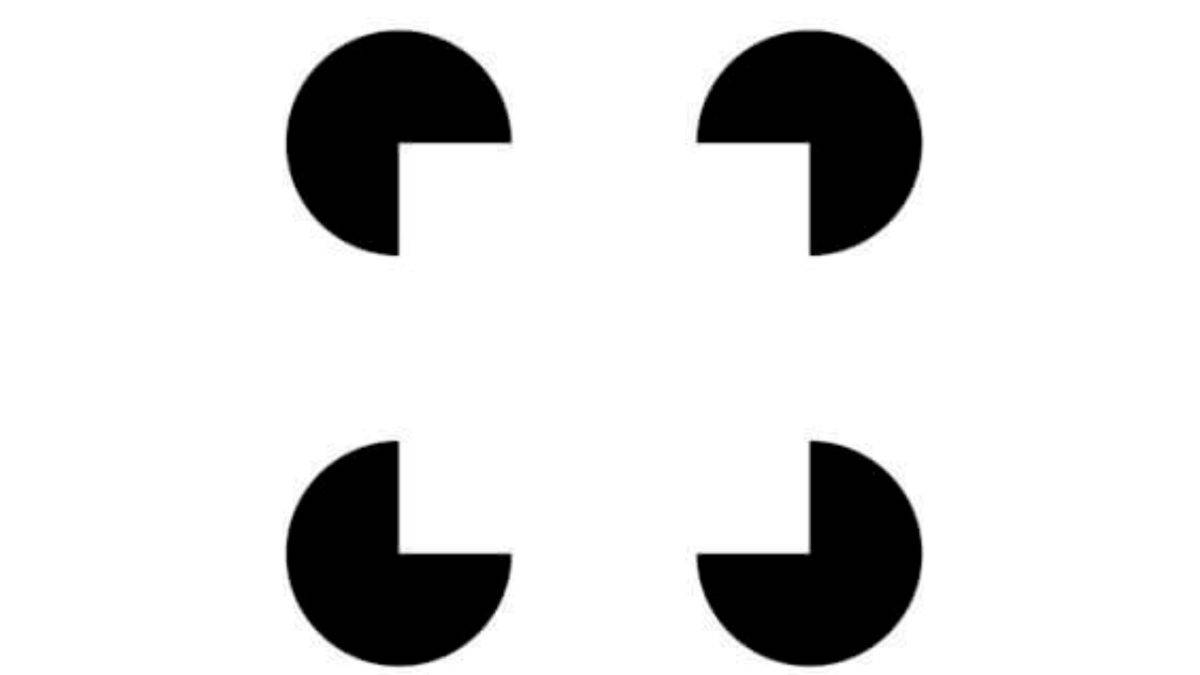

Osservate l’immagine di apertura di questo articolo: al centro, ci vedete un quadrato bianco? È assolutamente normale che rispondiate di sì. Anche se, in realtà, quel quadrato non esiste. Si tratta di una tipica illusione ottica, che si rifà al “triangolo di Kanizsa”, descritto per la prima volta nel 1955 dall’omonimo psicologo italiano di nome Gaetano. Proprio il cosiddetto “quadrato di Kanizsa” è stato ora utilizzato da un team di ricercatori dell’Università della California di Berkeley, in collaborazione con i colleghi dell’Allen Institute all’interno del programma OpenScope, nel corso degli esperimenti effettuati per riuscire a identificare i circuiti neurali chiave e i particolari tipi di cellule che portano il nostro cervello a formare immagini che in realtà non ci sono. Una scoperta non solo interessante, ma con anche possibili utili applicazioni pratiche, potendo aiutare a comprendere meglio malattie come la schizofrenia.

Come funziona il “completamento del modello ricorrente”

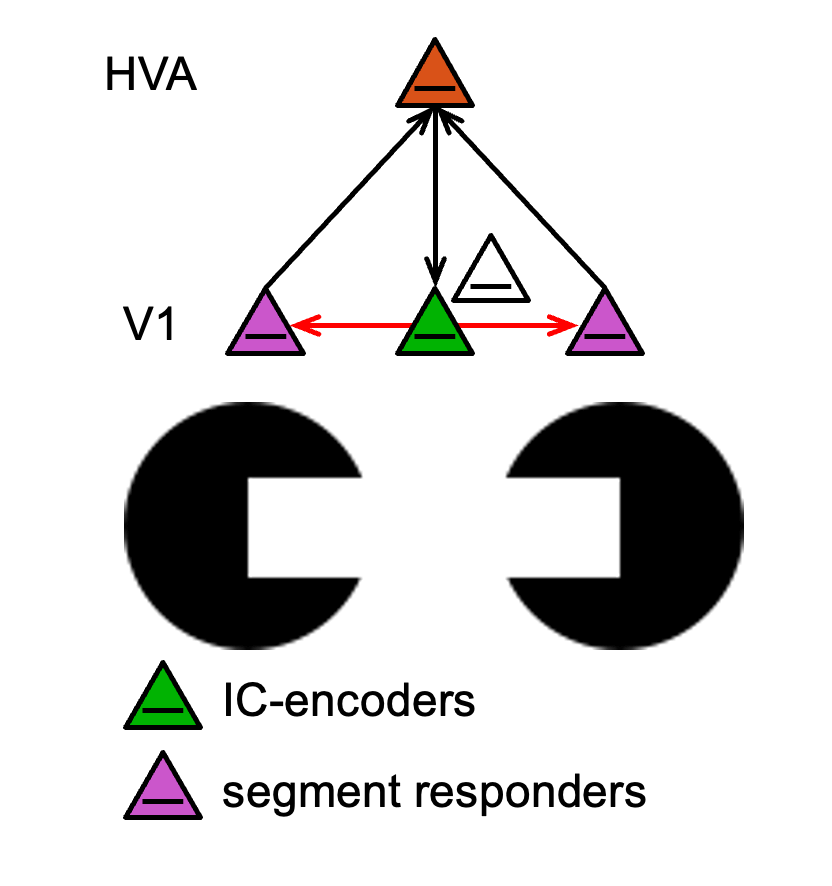

La nascita di un’illusione ottica, spiegano gli scienziati in un articolo pubblicato su “Nature Neuroscience” in cui vengono descritti i risultati del lavoro, è il risultato di un percorso definito “completamento del modello ricorrente”. Questo circuito neurale viene innescato dalle aree visive inferiori (rappresentate nello schema dai triangoli viola), che ricevono stimoli visivi dall’ambiente e inviano quindi i segnali alle aree visive superiori del cervello (triangolo rosso).

Queste interpretano i dati e rimandano a loro volta i segnali nella corteccia visiva primaria, esattamente ai neuroni codificatori IC (triangolo verde), ovvero il gruppo speciale di cellule scoperte dal team di ricercatori. Sono proprio queste particolari cellule a innescare il completamento del modello di attività cerebrale delle immagini visive attraverso i neuroni di rilevamento visivo originali, dicendo al cervello di vedere cose che non ci sono davvero. “Poiché i neuroni IC-encoder hanno questa capacità unica di guidare il completamento del modello – spiega Hyeyoung Shin, uno degli autori della ricerca – pensiamo che possano avere una connettività specializzata che consente loro di ricreare questo modello in modo molto efficace”. È insomma da qui che deriva la percezione dell’illusione.

Alla ricerca della miglior conoscenza del cervello

Con 86 miliardi di neuroni, ognuno dei quali interagisce con l’altro attraverso 10 mila sinapsi per neurone, il cervello presenta una struttura e un’organizzazione estremamente complicata. La grande sfida che si presenta ai ricercatori che se ne occupano è quella di provare a leggere e codificare queste interazioni. A tal fine, nel lavoro di cui sono stati appena pubblicati i risultati sono stati osservati i modelli di attività elettrica cerebrale dei topi quando venivano mostrate loro immagini illusorie. In un secondo momento, sparando fasci di luce laser su questo particolare tipo di neuroni specializzati, per stimolarli, si è notato che, anche in assenza di illusioni ottiche, si è innescato comunque lo stesso modello di attività cerebrale.

Da qui si è giunti alla conclusione che non è corretta l’idea che ritiene la visione e la percezione come attività completamente passive, basate cioè soltanto su un percorso di ricezione e di assorbimento delle informazioni dal mondo che ci circonda. Al contrario, la nostra percezione della realtà è frutto di un percorso attivo, che comprende anche un’attività di interpretazione e costruzione sulla base di complessi calcoli cerebrali, che influenzano ciò che effettivamente vediamo, lasciando molto più spazio alla manipolazione, sia pur involontaria, delle immagini.

Le possibili applicazioni pratiche della scoperta

Facendo luce su come il sistema visivo e la percezione funzionano nel cervello, questi risultati, sottolineano i ricercatori, hanno implicazioni per le malattie in cui questo sistema non funziona correttamente, visto che potrebbero offrire informazioni utili su alcuni disturbi neuropsichiatrici. “In alcune malattie – spiega Jerome Lecoq, ricercatore associato presso l’Allen Institute – emergono nel cervello modelli di attività anormali. E, nella schizofrenia, questi sono correlati a rappresentazioni di oggetti che compaiono casualmente”. “Se non capiamo come si formano quegli oggetti – prosegue Lecoq – e come un insieme collettivo di cellule lavora insieme per far emergere quelle rappresentazioni, non è possibile trattare il disturbo. Ecco perché è utile capire quali cellule siano coinvolte e in quale strato si verifica questa attività”.

Alberto Minazzi