Un team di ricerca della Sapienza e dell’Università di Bari individua la traccia invisibile e inconfondibile del pane autentico, un nuovo strumento per difendere il cibo dalle imitazioni

Sapere se un pane è davvero frutto di lievitazione naturale non sarà più questione di etichetta o di fiducia.

Da oggi esiste un metodo scientifico capace di leggere la sua storia dall’interno.

Lo hanno messo a punto i ricercatori della Sapienza di Roma e dell’Università di Bari, nell’ambito di METROFOOD-IT, un’infrastruttura di ricerca nazionale coordinata da ENEA e sostenuta dal PNRR per migliorare sicurezza e qualità nella filiera agroalimentare.

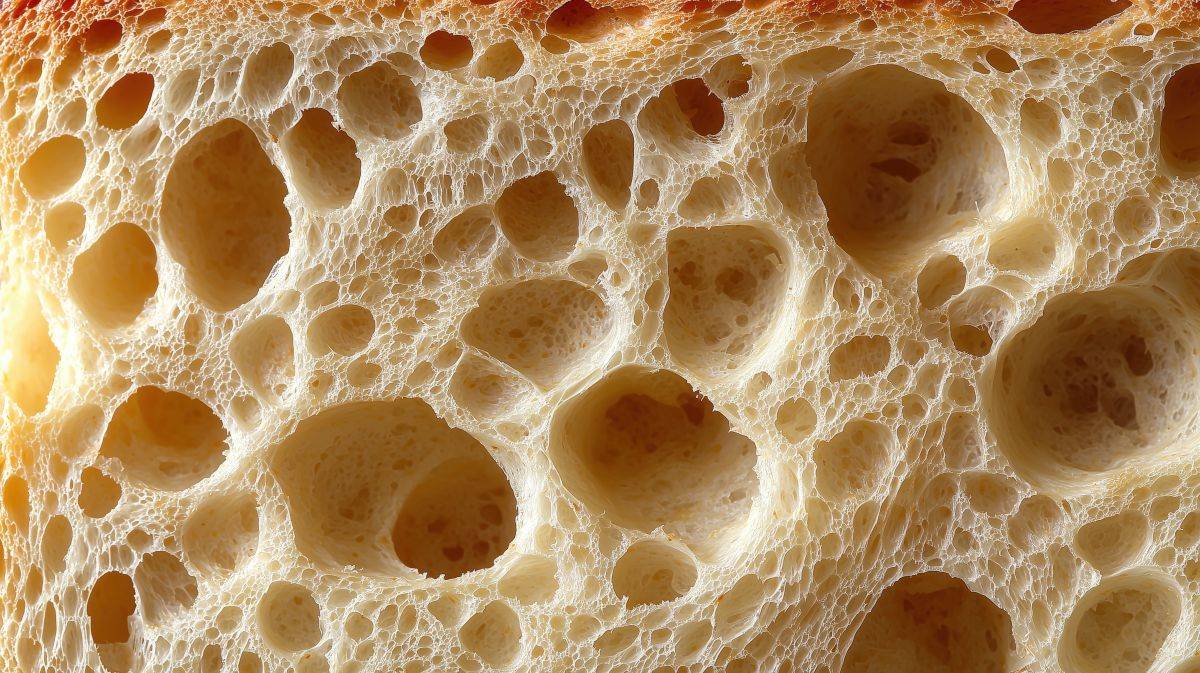

L’idea di fondo è semplice ma potente: ogni alimento, e in particolare il pane fatto con lievito madre, porta dentro di sé una traccia unica, un’impronta che nasce dalla sua composizione molecolare e dal processo con cui è stato prodotto. Riuscire a leggerla significa poter distinguere l’autentico dal falso, senza possibilità di errore.

La curva che racconta la lievitazione

Il cuore della scoperta è la spettroscopia nel vicino infrarosso, o NIR.

Una tecnica che illumina il pane con una radiazione infrarossa a bassa energia e misura come le molecole al suo interno assorbono e riflettono questa luce.

Ogni componente – proteine, zuccheri, acqua, grassi – risponde in modo caratteristico, creando un segnale complessivo che appare sotto forma di curva.

Quella curva, per chi sa leggerla, è come una firma personale.

Non cambia soltanto a seconda degli ingredienti, ma soprattutto in base a come quegli ingredienti hanno interagito durante la fermentazione. Un pane a lievitazione naturale, per esempio, mostra vibrazioni molecolari diverse da uno preparato con lieviti industriali, perché il lavoro dei microrganismi e il tempo di maturazione modificano profondamente la struttura interna.

Scienza e artigianalità sullo stesso grafico

Ciò che rende questa firma così precisa è la combinazione di tecnologie e competenze: spettroscopia, modelli matematici, analisi biochimiche e conoscenze microbiologiche.

Non basta infatti conoscere gli ingredienti; sono i processi — dalla fermentazione alle attrezzature usate, fino alle trasformazioni delle molecole da parte dei microrganismi — a scrivere questa firma unica.

Leggere le curve è un po’ come tradurre un linguaggio segreto: non dicono solo che un pane è stato cotto, ma raccontano il tipo di fermentazione, l’azione dei batteri lattici e dei lieviti selvaggi, le trasformazioni degli amidi e delle proteine.

Anche dettagli apparentemente marginali, come le attrezzature o le condizioni ambientali, lasciano un’impronta nella firma finale.

L’idea del passaporto del cibo

Il passo successivo è trasformare queste firme in un archivio consultabile.

Una banca dati di curve-spettro, ciascuna associata a un prodotto autentico, potrebbe diventare una sorta di passaporto digitale del cibo.

Un passaporto che accompagna ogni alimento dalla produzione alla vendita, pronto a dimostrare la sua identità in pochi secondi.

Per i produttori artigianali significherebbe poter tutelare il proprio lavoro e il proprio marchio.

Per i consumatori, significherebbe non dover più indovinare la verità dietro un nome o un’immagine di tradizione stampata sull’etichetta.

Onde di luce, storie di pane

Lo studio, pubblicato sulla rivista Food Chemistry, apre le porte a un futuro dove i cibi raccontano la propria verità attraverso una firma spettroscopica.

Un’impronta digitale che nessuno può copiare, capace di certificare l’autenticità del pane realizzato con lievito naturale.

Guardando un grafico, un ricercatore può leggere la storia di una pagnotta così come un artigiano la riconosce dal profumo e dalla crosta. Due linguaggi diversi che raccontano la stessa cosa: che dentro quel pane c’è davvero la firma viva di un sapere antico, oggi tradotta nel linguaggio preciso della scienza.