Al Centro Candiani, Edvard Munch arriva con le sue incisioni e il suo urlo espressionista, mentre la città si prepara a diventare un punto di riferimento per l’arte contemporanea

Uno strazio colorato, figure contorte, cieli che bruciano: Edvard Munch arriva a Mestre e non si limita a scuotere con la forza delle sue incisioni.

Al Centro Culturale Candiani, destinato a diventare la Casa della Contemporaneità e cuore pulsante dell’arte moderna della città veneziana, il suo urlo espressionista non resta confinato sulle tele, ma risuona nelle sale, tra passato e presente.

La mostra MUNCH. La Rivoluzione espressionista ( 30 ottobre 2025 – 1 marzo 2026), organizzata dalla Fondazione Musei Civici di Venezia e a cura di Elisabetta Barisoni, diventa così non solo un viaggio attraverso l’opera e l’influenza dell’artista norvegese, ma anche il primo capitolo del racconto del ruolo emergente di Mestre nel panorama culturale nazionale.

Dal segno incisivo alla grande eredità

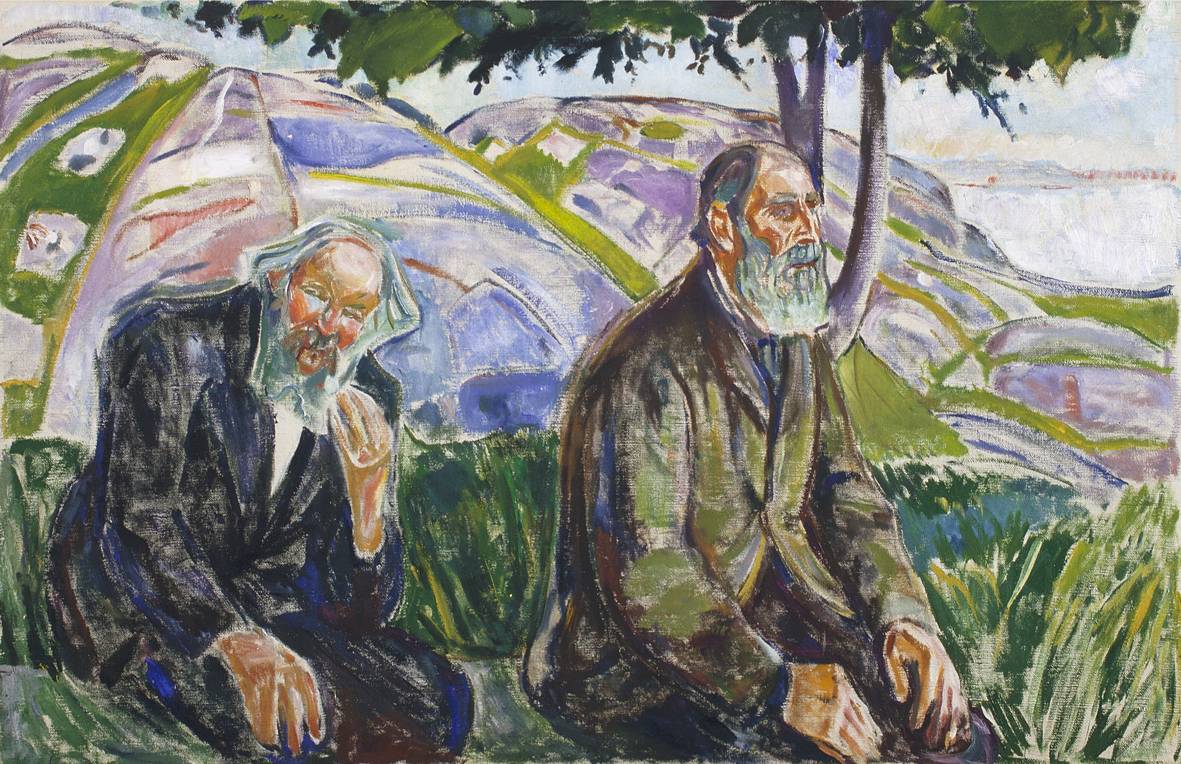

L’esposizione, suddivisa in 7 sezioni, prende avvio dalle opere grafiche di Munch, quelle meno note ma potentissime: acqueforti, litografie, incisioni che mostrano come l’artista abbia fatto della linea, del vuoto e del segno il linguaggio del disagio e della visione. Le collezioni della Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro custodiscono quattro esemplari realizzati dal maestro norvegese (puntasecca, acquatinta, acquaforte e litografia) che diventano il “motore” iniziale della mostra.

Ma l’esposizione del Candiani non guarda a Munch come a un singolo artista: fa emergere come quella grafica, quella urgenza visiva, abbia seminato in Europa intere generazioni di pittori e incisori.

Dalle correnti scandinave all’Espressionismo tedesco, fino al dopoguerra e alle declinazioni contemporanee, il segno di Munch si fa filo invisibile che attraversa il Novecento.

L’urlo che attraversa il secolo

Era il 1892 quando Eduard Munch divenne un caso internazionale.

Le sue tele arrivarono alla Verein Bildender Künstler di Berlino e furono come un pugno nello stomaco.

Volti deformati, colori acidi, corpi in bilico tra desiderio e angoscia: la critica tedesca gridò allo scandalo e la mostra venne chiusa dopo una settimana. Ma Munch diventò il simbolo della ribellione artistica del tempo.

E il clamore di questa sua bordata alla tradizione accese la miccia che, sei anni dopo, portò alla Secessione di Berlino, la più vibrante tra le rivolte estetiche dell’epoca.

Accanto a Max Liebermann e Max Klinger, Munch incarnò l’ossessione per l’interiorità, la frattura dell’anima moderna.

Le sue figure urlavano senza voce, attraversate da una tensione psicologica che i suoi contemporanei riconoscevano come la loro.

Era quella della Berlino delle luci elettriche e delle ombre profonde, dei caffè fumosi e dei sogni industriali.

E Munch la dipingeva non nei boulevard, ma nei volti di un’ umanità che si scomponeva e disgregava.

Da lì arrivarono più tardi, gli incubi di Otto Dix, le deformazioni di Beckmann, le figure scavate fino all’osso.

Dalla Secessione a TikTok: l’eredità inquieta di Munch

Se la mostra di Mestre ci racconta qualcosa, è che l’urlo di Munch non è mai finito.

Dalla Secessione di Monaco fino ai linguaggi feroci del Novecento, la sua eredità ha preso mille forme.

Gli artisti italiani come Arturo e Alberto Martini hanno trovato in quella stagione di rottura un’energia nuova dando vita a un realismo carico di tensione emotiva.

Gli espressionisti di Die Brücke, ci hanno portato la loro fame di vita e di abisso.

E dopo la guerra l’urlo è diventato collettivo.

Guttuso, Musič, Vedova, ciascuno a proprio modo, hanno risposto con immagini in grado di gridare il trauma di un secolo intero.

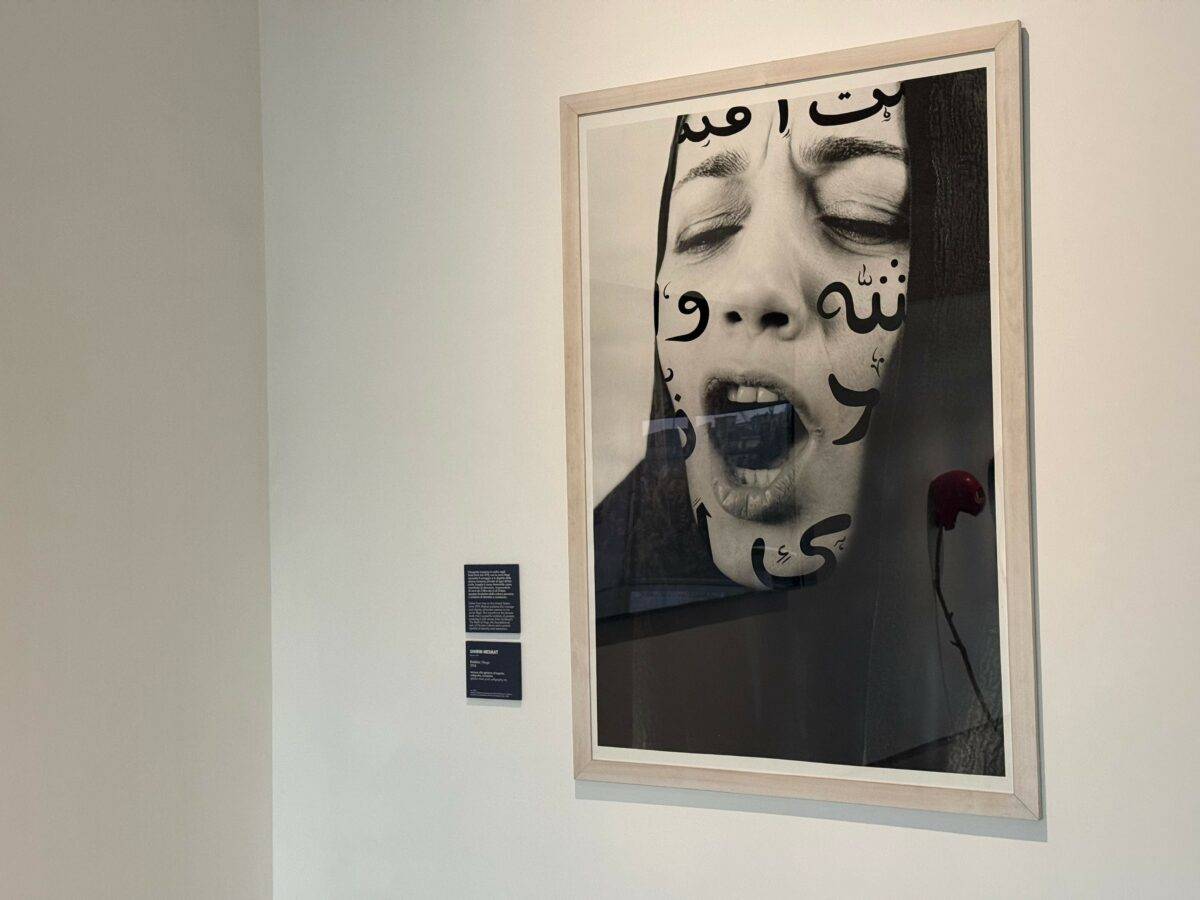

Quello stesso grido si ritrova oggi nei video disturbanti di Tony Oursler, nei corpi performativi di Marina Abramović, nei volti scritti di Shirin Neshat.

Mestre si prepara al contemporaneo

Questa mostra, proposta a Mestre, si pone come un segnale forte: il Centro Culturale Candiani si proietta infatti come “Casa della Contemporaneità” della città metropolitana di Venezia, un nodo di un sistema più ampio, un hub destinato a ospitare arte, innovazione, visite, laboratori.

In questo quadro, l’esposizione acquista un senso doppio: racconta Munch e la sua eredità, ma racconta anche una città che sceglie di trasformarsi e di farsi spazio nell’“economia” dell’arte contemporanea.