Le Scuderie del Quirinale ospitano dal 24 ottobre al 3 maggio 2026 una grande esposizione di opere dell’Antico Egitto. Molte sono esposte per la prima volta al di fuori del loro Paese

La civiltà egizia, fiorita lungo il Nilo, in Africa nord-orientale, nel 3200 a.C. è durata oltre tremila anni ed è considerata una delle più importanti della storia.

Tra le terre del grande fiume, l’antico Egitto racconta una storia di ingegno e bellezza: piramidi che sfidano il tempo, faraoni custodi di tesori e una civiltà che intrecciava medicina, astronomia, arte e magia.

Proprio alla figura dei faraoni è dedicata la grande mostra “Tesori dei Faraoni” aperta a Roma, alle Scuderie del Quirinale, dal 24 ottobre al 3 maggio 2026. Un’esposizione che porta nella Capitale 130 capolavori dell’arte dell’Antico Egitto per condurre il visitatore in un viaggio in questa affascinante civiltà attraverso le sue forme più alte e insieme più intime: potere, fede, vita quotidiana.

“Tesori dei Faraoni”

Il percorso espositivo della mostra, curata da Tarek El Awady, già direttore del Museo egizio del Cairo, prende il via dal tema della vita dopo la morte e si prosegue con le concezioni religiose dei Faraoni e la devozione verso gli dei e le dee che influenzavano la loro vita quotidiana.

Nella prima sala, “Egitto, terra dell’oro” affascina lo splendore di questa materia divina e simbolo dell’eternità. Ecco che si può vedere il sarcofago dorato della regina Ahhotep II, la Collana delle Mosche d’oro, antica onorificenza militare per il valore in battaglia e il collare di Psusennes.

Si prosegue alla scoperta della società dell’antico Egitto (dalla classe dominante, composta da principi e principesse e nobili agli alti funzionari fino al popolo, di cui facevano parte i servitori). Il viaggio si conclude con una scoperta sorprendente: il segreto del successo dei Faraoni.

L’esposizione offre la rara occasione di ammirare una speciale collezione di 40 preziosissimi manufatti in oro, proveniente dalla cosiddetta Città d’Oro, una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni del celebre archeologo Zahi Hawass, avvenuta nel 2021, sulla riva occidentale del Nilo, a Luxor. La missione archeologica ha portato alla luce una delle più importanti città di artigiani dell’antichità, risalente al regno di Amenhotep III della XVIII dinastia.

La vita dopo la morte

Nell’Antico Egitto si credeva all’esistenza nell’aldilà, a patto che il corpo venisse preservato tramite la mummificazione.

L’anima doveva affrontare un pericoloso viaggio nell’oltretomba, il Duat, per poi essere giudicata da Osiride: il cuore del defunto veniva pesato su una bilancia contro una piuma della giustizia, simbolo della verità e dell’ordine.

Se il cuore era più leggero o uguale alla piuma, il defunto era giudicato virtuoso e poteva entrare nel paradiso, i Campi Iaru.

Al contrario, veniva divorato da un mostro e non poteva rinascere.

Per accedere alla vita eterna occorreva soddisfare però anche diverse altre condizioni: l’esistenza di una tomba o di un luogo di sepoltura, la conservazione della mummia, continue offerte e la custodia del nome e dell’immagine del defunto nei rilievi che decoravano le pareti della camera funeraria o le statue collocate all’interno della tomba.

Gli Egizi credevano infatti che un essere umano morisse davvero solo quando anche l’ultima persona a ricordarne il nome fosse scomparsa. Il cammino verso l’aldilà era irto di pericoli e il defunto doveva prepararsi a questo viaggio rischioso munendosi di numerosi amuleti e formule magiche.

Intorno al corredo funerario di Psusennes, scoperto a Tanis nel 1940, si concentrano oggetti di straordinaria raffinatezza: amuleti, coppe e gioielli che ancora conservano intatta la loro luce.

Il monumentale sarcofago di Tuya, madre della regina Tiye, domina una sezione dedicata alle pratiche funerarie e alla fede di rinascita. Attorno, le statuette shabti, i vasi canopi e un papiro del Libro dei Morti raccontano la precisione quasi scientifica con cui gli Egizi preparavano il viaggio nell’aldilà.

Un Re e il suo popolo e il mistero della realtà divina

La mostra continua con il volto umano della regalità.

Le sale espositive ospitano le tombe dei nobili e dei funzionari, come quella di Sennefer, che svelano la quotidianità del potere, la devozione e il senso del dovere di chi serviva il Faraone.

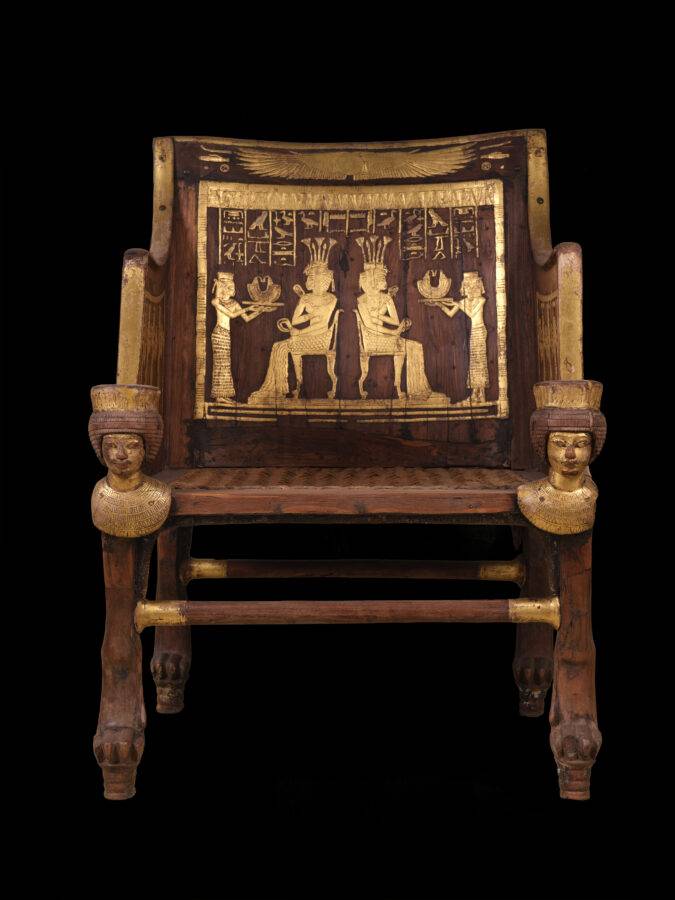

In dialogo con queste figure c’è la poltrona dorata di Sitamun, figlia di Amenofi III: un oggetto domestico usato in vita e poi deposto come dono nella tomba dei nonni, testimonianza rara di affetto e continuità familiare.

Non manca l’attenzione per gli aspetti della vita quotidiana e la religione, una delle più antiche del mondo.

“Tesori dei Faraoni” culmina nel mistero della regalità divina.

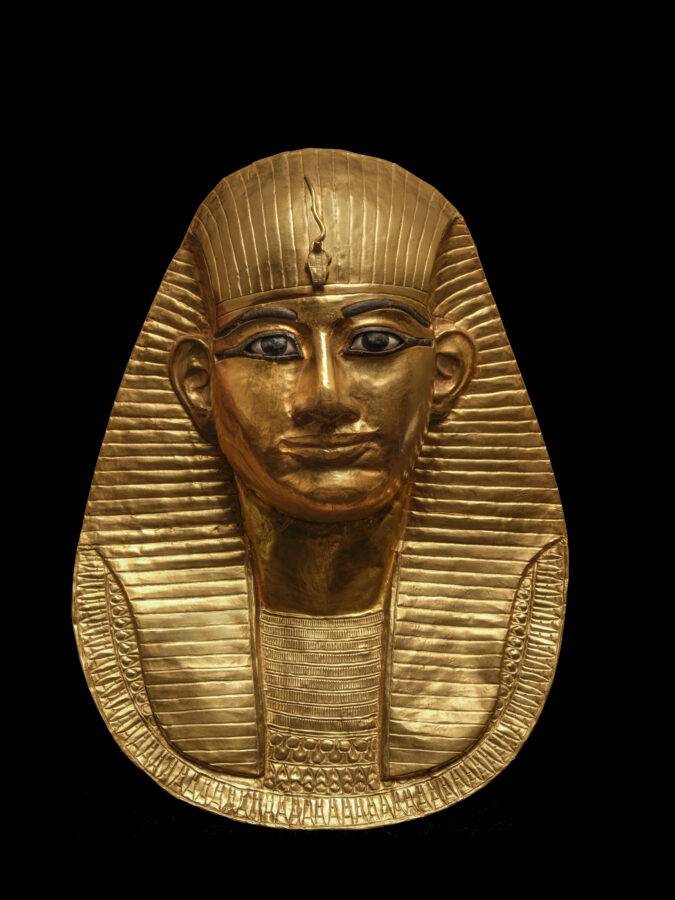

Le statue dei rilievi che completano il viaggio nella storia dell’Antico Egitto sono tra le più alte espressioni dell’arte faraonica: L’Hatshepsut inginocchiata in atto d’offerta, la diade di Thutmosi II con Amon, la Triade di Micerino fino alla splendida maschera d’oro di Amenemope, dove il volto del Re, levigato e perfetto, diventa icona di un corpo che appartiene ormai al divino.

E ancora la tavola bronzea, detta mensa Isiaca, eccezionalmente concessa dal Museo Egizio di Torino, mostra una approfondita conoscenza del pantheon egiziano e riannoda il filo simbolico che da Alessandria conduce a Roma, testimoniando l’antico legame spirituale e culturale tra i due mondi.

Silvia Bolognini