Il 10 maggio apre a Venezia la 19a Mostra Internazionale di Architettura curata da Carlo Ratti, visitabile fino al 23 novembre 2025

“L’architettura da sempre rappresenta una risposta alle sfide che le condizioni climatiche pongono. Fin dalle capanne primitive, la progettazione umana è stata guidata dalla necessità di ripararci per sopravvivere: le nostre creazioni hanno cercato di colmare il divario tra ambienti ostili e quegli spazi sicuri e vivibili di cui abbiamo tutti bisogno”.

Nelle parole di Carlo Ratti, curatore di Biennale Architettura 2025 dal titolo “Intelligens. Natural. Artificial. Collective” è racchiusa l’anima dell’esposizione.

Progettare, però, come spiega Ratti, architetto e ingegnere, docente al Massachusetts Institute of Technology MIT, direttore del Senseable City Lab e socio fondatore dello studio di architettura e innovazione CRA Carlo Ratti Associati (Torino, New York City, Londra) non è più sufficiente.

“E’ arrivato il momento in cui l’architettura deve passare dalla mitigazione al cambiamento e ripensare il modo in cui progettiamo in vista di un mondo profondamente mutato. L’architettura – spiega – deve diventare flessibile e dinamica per stare al passo con la velocità dei cambiamenti rivolgendosi a più generazioni e più discipline, dalle scienze esatte alle arti”.

Così, quest’anno sono stati invitati diversi tipi di intelligenza a lavorare insieme per ripensare l’ambiente .

L’architettura risponde al clima sempre meno clemente

Basta pensare a recenti eventi quali le inondazioni di Valencia e Sherpur e agli incendi devastanti di Los Angeles per comprendere che siamo di fronte a una grande sfide climatica alla quale anche l’architettura deve saper rispondere. In questo senso la Mostra di quest’anno è stata pensata come un laboratorio dinamico e riunisce esperti nelle varie forme di intelligenza: naturale, artificiale e collettiva. Poiché l’adattamento richiede inclusività e collaborazione, per la prima volta si trovano assieme oltre 750 partecipanti tra i quali architetti, ingegneri, matematici e scienziati del clima, filosofi e artisti, cuochi e programmatori, scrittori e intagliatori, agricoltori, stilisti e molti altri.

Sono 66 le partecipazioni nazionali che rispondono alla sfida climatica sviluppando il percorso espositivo in 26 Padiglioni ai Giardini, 25 in Arsenale e 15 nel centro storico di Venezia. Quattro sono le nuove partecipazioni: Azerbaijan, Oman, Togo e Quatar, che arriva in Biennale con un Padiglione permanente ai Giardini.

Il ricco Emirato mette anche a frutto un accordo che prevede il finanziamento di 50 milioni per la salvaguardia di Venezia.

Scopriamo il percorso espositivo in Arsenale tra umanoidi parlanti e nuovi materiali da costruzione

La Mostra 2025 conduce i visitatori in un viaggio attraverso tre mondi tematici, come suggerisce il titolo, Natural, Artificial e Collective, che mettono a fuoco la questione clima/architettura nei suoi molteplici aspetti.

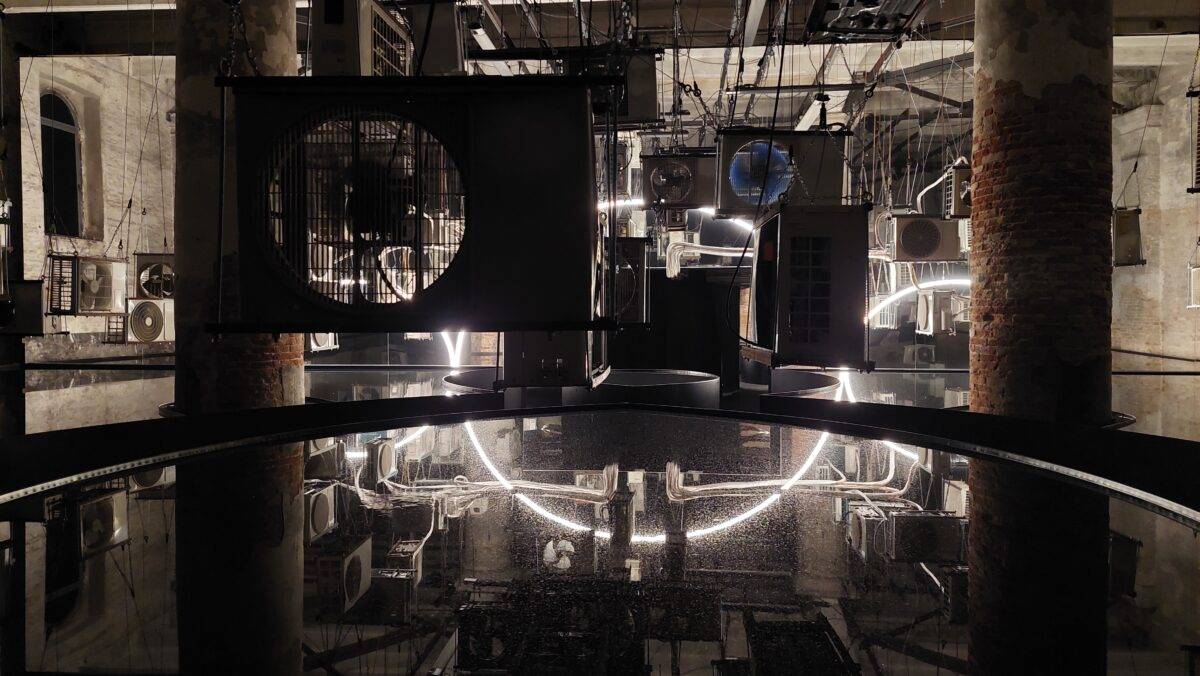

Il percorso espositivo che si sviluppa alle Corderie dell’Arsenale affronta cosa è possibile fare in epoca di adattamento a partire dal dato che, mentre le temperature globali aumentano – e ce lo ricorda la prima installazione che lo apre collocata in uno spazio con temperatura elevata – la popolazione mondiale diminuisce.

Tra le opere presenti vi sono progetti che riguardano il futuro demografico globale; cosa significhi costruire con la natura e quale sia il futuro delle costruzioni scoprendo materiali come biocalcestruzzo, fibra di banana, grafene. Tra le sezioni si incontrano anche umanoidi che interagiscono con i visitatori rispondendo alle domande e robot che aiutano nel lavoro. Nella sezione “Artificial” convergono robotica, ingegneria e scienza dei dati per mostrare come la tecnologia può influenzare il nostro ambiente costruito e i nostri sistemi sociali.

Intelligenza Collettiva e grilli sentinelle della Laguna

Proseguendo il viaggio nel mondo dell’architettura che si confronta/scontra con la natura, “Collective Intelligens” sposta l’attenzione sulla costruzione e sull’apprendimento attraverso la saggezza collettiva.

Si arriva infine alla sezione “Out”, una struttura sonora a 360 gradi realizzata dal compositore Jean Michel Jarre, in cui ci si pone la domanda: “possiamo guardare allo spazio come a una soluzione alle crisi che affrontiamo sulla Terra? E la risposta è no, in quanto l’esplorazione dello spazio non è una via di fuga, ma un mezzo per migliorare la vita qui. In questo spazio, ispirandosi alle tute spaziali degli astronauti, si ripensa a come migliorare le tecniche di costruzione e isolamento degli edifici sulla Terra.

Restando in Arsenale, alle Gaggiandre la curiosità attira verso dei piccoli gommoni arancioni che galleggiano sull’acqua. A bordo dei “Mobile habitat” così chiamati, ci sono dei grilli che, nel progetto “Laguna come habitat. La prospettiva di un grillo” sono immaginati come biondicatori per segnalare lo stato di salute dell’ecosistema.

Sempre in Arsenale, alle Tese delle Vergini, il Padiglione Italia, a cura di Guendalina Salimei, presenta il progetto “TERRAE AQUAE. L’Italia e l’intelligenza del mare”, che esplora il confine tra terra e acqua come un sistema integrato.

Le bolle che scoppiano ai Giardini, “Margherissima” in terraferma

Spostandoci ai Giardini, invece, tra le opere esposte nei vari padiglioni internazionali, ad attirare l’attenzione, di fronte a quello dell’Austria è “Bursting Bubble”. Letteralmente la traduzione italiana è bolle che scoppiano e dentro queste si trovano souvenirs come t-shirt, rigorosamente circolari, portachiavi stampati in 3D sui toni della pietra d’Istria e cartoline vintage ridisegnate da architetti e designers. Singolare anche il Padiglione dell’Estonia in parte ricoperto da pannelli termici bianchi che si intitola “Let me warm you”, lascia che ti scaldi, mentre quello della Germania ha installato pannelli solari per alimentare il suo progetto espositivo.

Il Padiglione Venezia ospita la mostra “Biblioteche. Costruendo l’intelligenza veneziana”. E ancora lo chef Davide Oldani Oldani prova a creare caffè purificando direttamente l’acqua della Laguna.

Tra i progetti speciali della 19esima Biennale Architettura in terraferma veneziana, all’interno della Polveriera austriaca di Forte Marghera a Mestre, c’è il progetto “Margherissima” che si concentra sull’area di Marghera e il territorio contaminato situato nei pressi del Ponte della Libertà. Il Padiglione della Arti Applicate, presentato per il nono anno consecutivo dalla Biennale di Venezia e il Victoria and Albert Museum, intitolato “On Storage” esplora l’architettura globale degli spazi di deposito al servizio della circolazione degli oggetti.

Silvia Bolognini